多摩シンカ2025「未来予測から広域連携を考える」第3回を開催しました

9月29日(月)、多摩シンカ2025「未来予測から広域連携を考える」の第3回を開催しました。

多摩シンカは、地域の未来予測から広域連携を考える、多摩地域の自治体、民間企業向け政策立案プログラムです。2023年度、2024年度にわたり公益財団法人東京市町村自治調査会と共催で同様の調査、研修を開催し、皆様からの満足度が非常に高かったことから、今年度からは当研究所が主催、公益財団法人東京市町村自治調査会から後援をいただき開催しています。

今回のテーマは「未来予測×広域連携の実践①」。いよいよ今回からはグループワークを主体とし、取り組む広域連携テーマを決めていく段階に入ります。

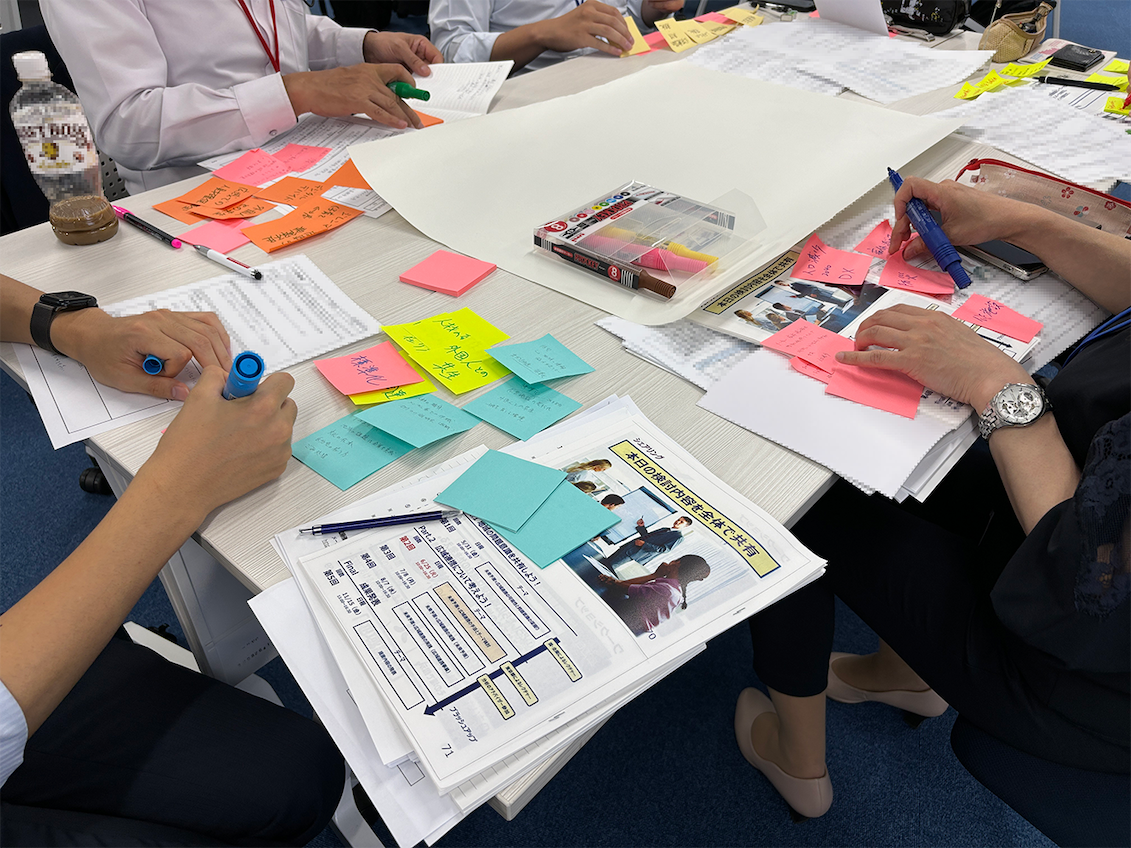

前回の第2回では、各グループで大まかなテーマの方向性まで絞れました。今回は当研究所 松本副所長(多摩大学経営情報学部 教授)による振返りと、当研究所 中西客員研究員からのテーマに関する文献、データ収集結果についての共有からスタート。続いて、テーマ・ビジョン・KGIの決定作業を通じ、テーマの将来ビジョンと目標達成までのメルクマールを考えました。

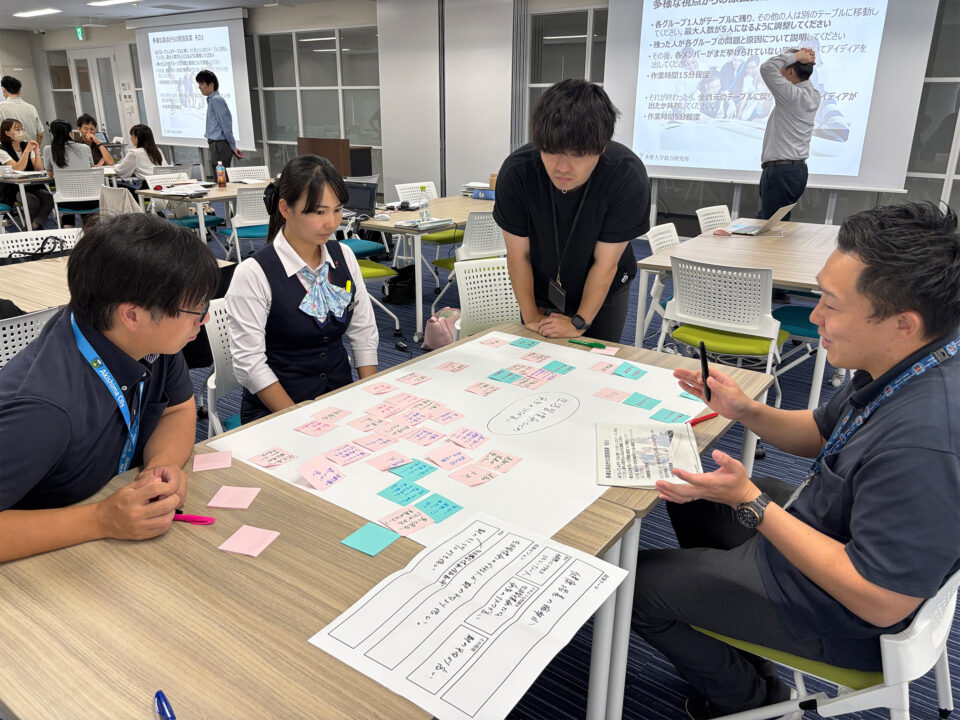

昼休憩を挟んでの後半は、中西客員研究員による「因果関係とは何か」の講義でインプットをした後、早速ワークショップでテーマに関する問題の原因要素を洗い出し、それらを構造化することで因果関係図を作成。

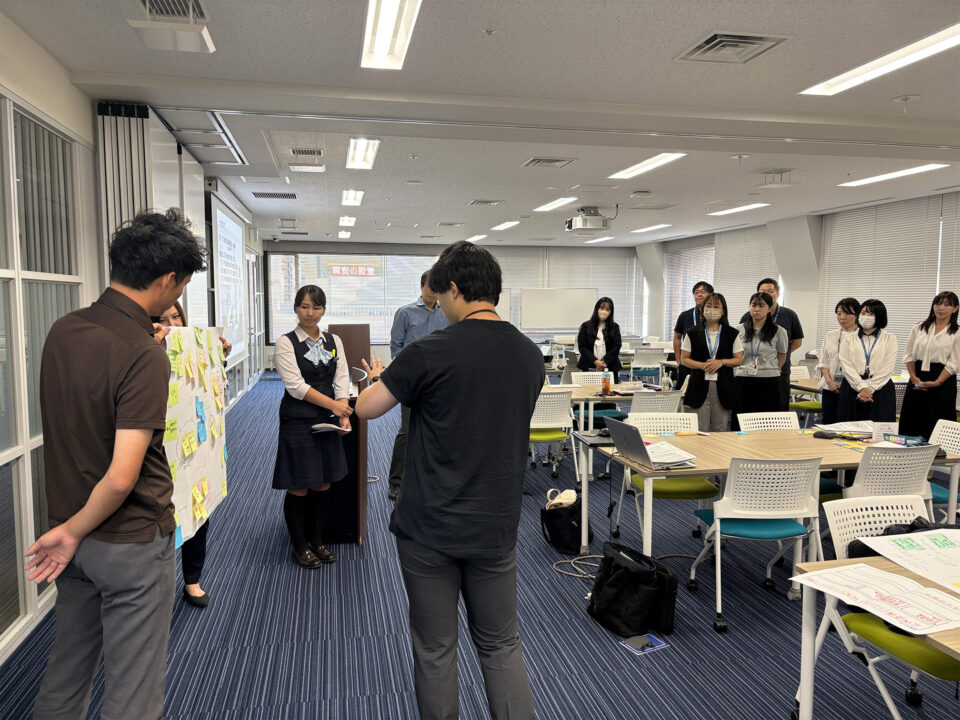

ワークショップではメンバーをシャッフルし、他グループからの多様な意見を取り入れつつ、テーマとして設定した問題を解決するため、どの要素にアプローチするべきかの重み付けを検討。最後はグループごとにここまでの議論を共有し、質疑応答と松本副所長や中西客員研究員からのアドバイスを受けました。

今後は、解決すべき道筋の現状や因果関係について補強するデータ収集を通じ、テーマをよりブラッシュアップしていきます。

参加者からは、「因果関係を見ていくと物事の深堀ができると感じた」「ここから新しい企画を考えていくワクワクを感じる」「ワークショップを通じてグループメンバーとの結束や、他グループの皆様とのつながりもできた」等の感想をいただきました。

第4回は10月29日(水)に開催いたします。