多摩シンカ2025「未来予測から広域連携を考える」第2回を開催しました

8月26日(火)、多摩シンカ2025「未来予測から広域連携を考える」の第2回を開催しました。

多摩シンカは、地域の未来予測から広域連携を考える、多摩地域の自治体、民間企業向け政策立案プログラムです。2023年度、2024年度にわたり公益財団法人東京市町村自治調査会と共催で同様の調査、研修を開催し、皆様からの満足度が非常に高かったことから、今年度からは当研究所が主催、公益財団法人東京市町村自治調査会から後援をいただき開催しています。

第2回のテーマは「未来予測×広域連携の手法の理解」。今回は参加者の考える課題をもとに、18名の皆様をA-Dの4グループに編成した状態でスタートです。

当研究所 松本副所長(多摩大学経営情報学部 教授)によるイントロダクションの後は、「広域連携への期待」としてゲスト2名のご講義をいただきました。

最初は総務省 自治行政局 市町村課の豊田光功係長より、「広域連携の推進について」と題したご講義。広域行政や広域連携の沿革、連携中枢都市圏など多様な広域連携の形態、そしてこれからの広域連携について、全国の先進事例を紐解きながらご説明をいただきました。

続いて、東京都 総務局 行政部 多摩振興担当(多摩島しょ移住定住促進担当課長)の佐藤真理課長より、「多摩地域の広域連携」と題し、多摩振興事業のお取り組み、市町村間と多様な主体の広域連携の事例紹介と連携活動促進支援事業のご紹介をいただいた後は、当研究所 長島副所長(多摩大学経営情報学部 教授)のファシリテーションで質疑応答を受け付けました。

午後からは当研究所 中西客員研究員より、「公共政策のデータリテラシー」の講義。「より良い公共政策を実現するために」の部で望ましい政策サイクルの進め方と各フェイズでのポイントを整理した上で、「データを扱うための基礎」の部でデータのまとめ方、表現の仕方を確認後は、実際にe-Stat等を用いながらツールの活用方法を実践的に学びました。

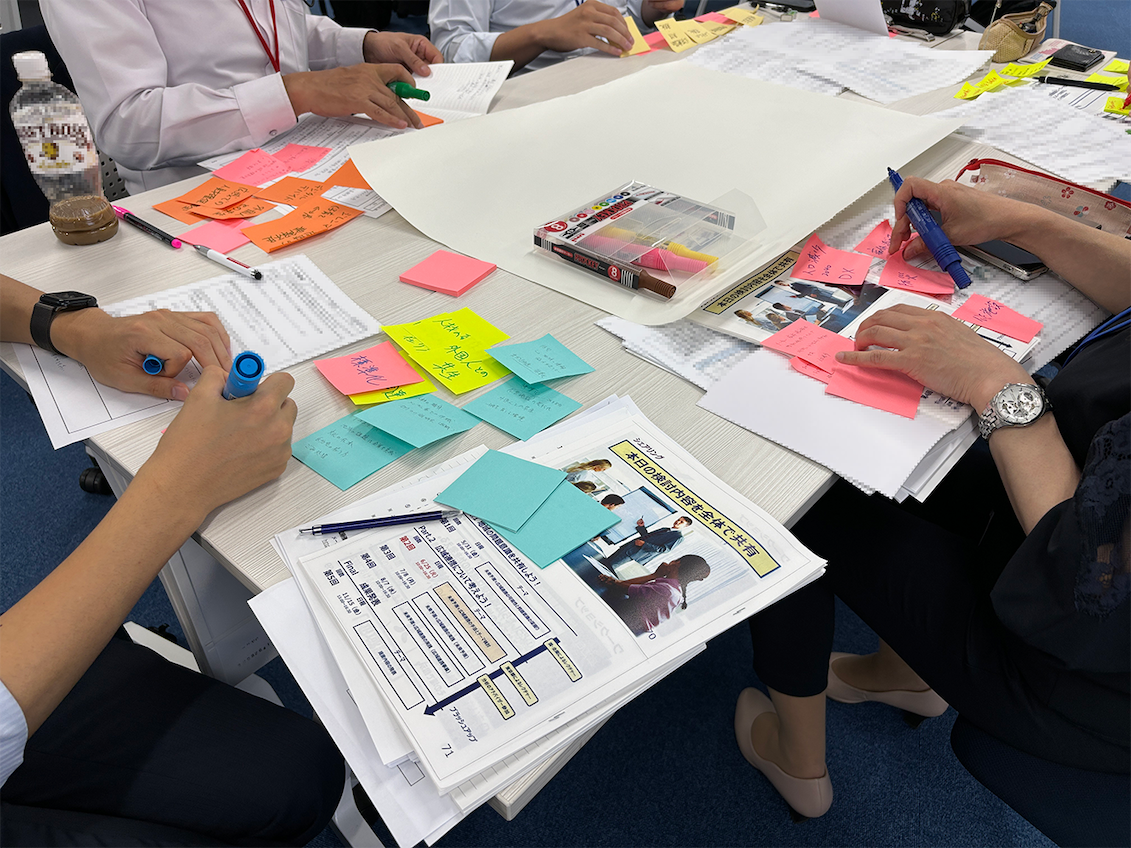

ここまではインプットが続きましたが、最後は「広域連携のテーマ検討」でのグループワーク。

グループ毎に解決したい問題テーマについて、まずは個人レベルで出たものを皆で共有。その後、グルーピング、フレーミングの手法を用い、松本所長や中西研究員が議論の輪に入りながら模造紙上に付箋やシールを使ってテーマを絞り込んでいきました。

最後は、グループ毎にワーク結果を発表して共有。各グループとも、産業振興、人手不足、空き家対策、公共交通問題、健康増進等の分野でテーマを絞り込むことができたようでした。

参加者からは、「総務省と東京都のお話から、自分の視座を高める視点に気付けた」「データ分析への苦手意識を減らすことができた」「ペルソナを通じたテーマ決定の方法が有効だった」等の感想をいただきました。

第3回は9月29日(月)に開催いたします。