多摩シンカ2025「未来予測から広域連携を考える」第1回を開催しました

7月29日(火)、多摩シンカ2025「未来予測から広域連携を考える」の第1回を開催しました。

多摩シンカは、地域の未来予測から広域連携を考える、多摩地域の自治体、民間企業向け政策立案プログラムです。2023年度、2024年度にわたり公益財団法人東京市町村自治調査会と共催で同様の調査、研修を開催し、皆様からの満足度が非常に高かったことから、今年度からは当研究所が主催、公益財団法人東京市町村自治調査会から後援をいただき開催します。

今年度は自治体から13名、民間企業から5名の計18名が参加。第1回の今回は「キックオフ」として主にチームビルディング、各自で考える地域課題の洗い出しとその整理を行いました。

プログラムの前半はまず、当研究所 長島副所長(多摩大学経営情報学部 教授)からの主催者挨拶、当研究所 松本所長(多摩大学経営情報学部 教授)からのプログラム趣旨説明、「広域連携の現状と未来予測の可能性」の講義を実施。広域連携の定義や課題に加え、これまでの調査結果について共有しました。

続いて小田急電鉄株式会社 経営企画部 課長の石川敦己さまから「境界を越える連携:地域経済圏構想」と題するゲスト講義。同社が自治体など地域のステークホルダーと中核都市で進める地域経済圏視点の各事業についてご説明いただきました。

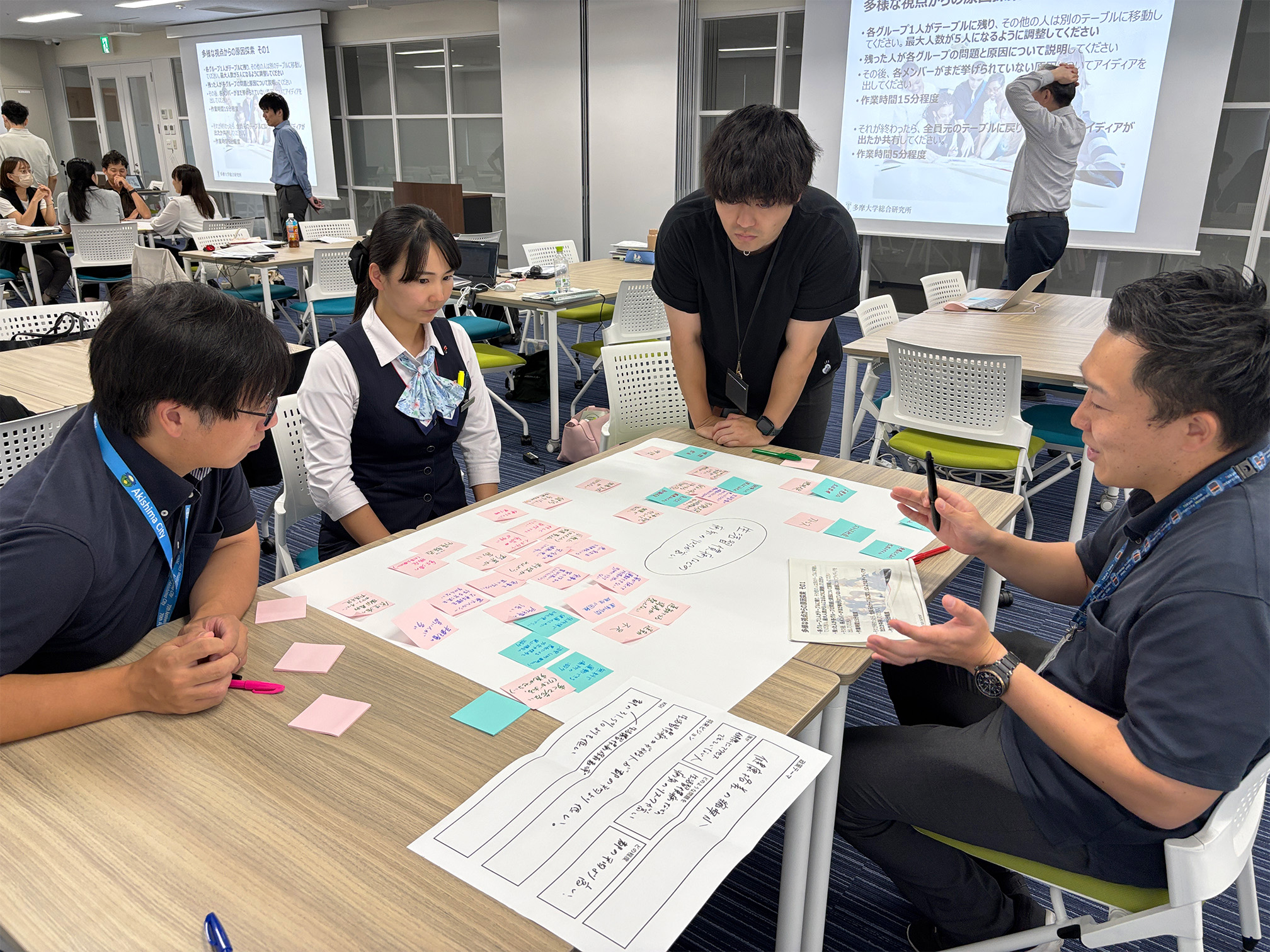

後半では、チームビルディング、コミュニケーションについての講義に続き、ワークショップを通じてファシリテーション、チームで力を合わせる重要さについて学んだ後は、「個人」「所属部署」「自治体・自社」の3つの視点から地域課題に関する問題意識をまずは個人で整理しました。

その後、書き出した問題意識をまずはグループ内で4象限に分けた分類を通じて整理した後、他のグループへ共有。この内容を参考とし、次回までにグループ分けを決定します。

参加者の方々からは、「健全な危機感」など前向きな姿勢をインプットできた、小田急電鉄株式会社や民間企業参加者のお話から、企業も地域課題の解決に本気になっていることを知った、それぞれの考える地域課題を全員で共有できとても刺激的だった、等の感想をいただきました。

第2回は8月26日(火)に開催いたします。